О времени и о себе. Воспоминание радиолюбителя.

Содержание

- Учеба — приказано быть слесарем. РУ — 13; Зеркальная фабрика.

- Радиоклуб, киностудия им. М.Горького. Начало службы в армии. «Висмут» и уран — экскурс в историю (из интернета).

- Ялта. Борьба за Саксонию.

- Поиски урановых месторождений.

- «Висмут»

- Иохангеоргенштадт

- Шахматный турнир.

- В мастерской по ремонту радиометров.

- Обогатительная фабрика урана.

- Радиостанция Маяк. Стукач.

- Как подмести урановую пыль дворницкой метлой. Спрямить маршрут — через немецкий батальон. Где лучше — в КГБ или в ШТАЗИ?

- Бунт. Смирно! Кругом! На работу шагом марш!!! Я комиссия!!!

- На вершине бункера. Отвертка, 100 грамм спирта и начальник отряда.

- Фотосессия и донос. Куда ходил, кому сведения носил???!!!.

- Молчать 25 лет о том где был, что делать, что видел, что слышал и что знал. НИГРИзолото — ЦНИГРИ.Микровольтметр «Алдан».

- Я и Поддерегин Ю.Б. Поиск в «Ленинке».

- Нашли «ГЕНГРУППУ». Первые СДВ станции и глобус с трассами в Батагае.

- Статья. Доклад директору Савари Е.А. — «грабеж на старте» и возвращение Седельникова Э.С.

- Скандальное собрание. Приезд канадцев и патентоведов в ЦНИГРИ. Патент на фиксатор. Работа в ГИНе. Приемник ЧЗ.

- Житомир. Вместо Пярну во ВНИИГАЗ.

- Модели подземных хранилищ газа.

- Лефортово. Лихо — поймать и обезвредить!!!

- «Легенда МУРа» — «как брали банду террористов».

- К сожалению великий Плевако «почил в Бозе».

- Бунт геофизиков. Возвращение в ЦНИГРИ.

- Профилограф. «Обещать — не значит жениться» — «Идея висела в воздухе». «Зевс» и «АКЭТ»

- Променял меня на девочку. Сварка под микроскопом. Акупунктура.

- Колбасные электрички. Кооператив «Картино — Агропром».

- Корм для рыбок, БВК, «Поликорм», витамины — «Поливит». Акции Неверова «Гермес» — «только хорошие новости».

- Фантики за 1000000 рублей и конец кооператива.

- Мечта молодости — геоэлектроразведка.

- Тимофей Носов. УСО.

- Цирк.

- Дельфийские игры.

- 60 акробатов «Московских детских Дельфийских игр» в 2014 году

- Формула Артека.

- Чужие конкурсы «Воробьевых гор». Опять геофизические изыскания.

- Неожиданное окончание работы.

(1.)Я родился в июне 1934 г в Москве. Во время войны, моего отца инвалида -коммуниста направили поднимать совхоз в район Челябинска, где он умер в 1944 году. В нашей семье было четверо детей. После пятого класса, из-за голода я вынужден был поступить в ремесленное училище — там кормили. Я хотел стать токарем, но меня записали слесарем. Я просил, требовал, упирался как мог, но в училище решили, что я должен быть слесарем. Через два года учебы я получил специальность «слесарь по ремонту промышленного оборудования 4 разряда». Весь наш класс, слесарей по ремонту, направили работать на 27 авиационный завод. Часть нашего класса работали по специальности — ремонтировали станки, остальные, и я в том числе, запиливали заусенцы после металлообработки. Я не планировал всю жизнь «сшибать заусенцы», но время было суровое, существовала трудовая повинность, с работы не увольняли «по собственному желанию» Существовал закон «четыре пятнадцать» и «шесть двадцать пять» — это значило, что за плохую работу или поведение, из зарплаты, вычитали пятнадцать процентов заработка в течение четырех месяцев или двадцать пять процентов в течение шести месяцев. Могли и посадить. По закону нас должны были обеспечить работой по специальности или разрешить перевод на другое предприятие для работы по специальности. Недалеко от моего дома я увидел объявление, что зеркальной фабрике требуется механик. Я пошел в дирекцию фабрики, там написали запрос на перевод, в «Трудовых резервах» разрешили перевод и меня перевели на зеркальную фабрику на должность механика. На фабрике я должен был ремонтировать — менять подшипники на нескольких станках. Работали станки следующим образом: электромотор крутил длинный вал в траншее под полом. Справа и слева от вала, подобно гиганским волчкам на вертикальных осях вращалось несколько массивных горизонтальных железных кругов, камень и деревянный круг «пенза». Вращение от вала к каждому станку передавалось в траншее под полом ременной передачей. Над каждым железным кругом располагался конус с песком, к конусу подводилась вода. У каждого шлифовщика фацета был непромокаемый фартук с небольшой полочкой на животе. Шлифовщик брал большое зеркальное стекло, одной стороной клал на полочку на животе, другой стороной прижимал стекло к вращающемуся железному кругу и открывал воду над воронкой с песком. Вода с песком тонкой струйкой равномерно распределялась между железным кругом и стеклом и как образив шлифовала фальцет. Станки были очень тяжелые, инерционные, долго останавливались и медленно раскручивались и довольно быстро разбивали подшипники. Шлифовщики были ребята крутые, фронтовики. Если я выключал мотор для ремонта, то орали очень сильно, приходилось лезть в трансмиссию и ремонтировать на ходу. Главный инженер все понимал и на всякий случай кричал погромче, чтобы все слышали: «я запрещаю лезть в трансмиссию на ходу» и уходил, оставив меня наедине с крутыми фронтовиками. Приходилось лезть в трансмиссию на ходу. (2.)Радиолюбителем я стал в конце сороковых годов — я ходил вслед за старшим братомв Центральный Радиоклуб в Селиверстовом переулке, на Сретенке. Атмосфера в клубе была благоприятная: вся аппаратура находилась в общем доступе, радиолюбители были очень дружелюбны и охотно помогали друг другу. В 1951 году мне предложили работать (по рекомендации ЦРК) в киностудии им.Горького Меня приняли в звукоцех для ремонта и монтажа звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры. В сентябре 1953 года меня призвали в армию. У меня сильная близорукость — минус пять, но офтальмолог поставил минус три и я оказался годен к строевой служб. Рано утром нас привезли в Каунас. Вся площадь перед вокзалом была запружена людьми — они шныряли между новобранцами пытаясь купить что — нибудь по дешевке. Курс молодого бойца мы проходили в местечке Гайжюнай. Мы жили в палатках. Было очень тесно, мы спали на одном боку и переворачивались по команде. При нас проблем с дедовщиной в Гайжюнае не было. Это уже потом Гайжюнай превратился в зловещее место. В конце осени нас привезли в ГДР в Карл-Маркс-Штадт (Хемниц) Вождь мирового пролетариата ни в Хемнице, ни в Карл-Маркс-Штадте никогда не бывал. Из Карл-Маркс-Штадта нас привезли в Иохангеоргенштадт. В Иохангеоргенштадте нас собрали в зале, и лектор рассказал, что мы будим работать в «Висмуте», об основных правилах техники безопасности и о вреде при облучении висмутом. В конце сообщения я спросил у докладчика «с чего это висмут стал радиоактивным»? Докладчик смутился, долго крутился, но слово «уран» не сказал. «Висмут» это было секретное предприятие по добыче урана. Сейчас о «Висмуте» можно прочитать в интернете, а в 1956 году, перед демобилизацией, мы давали подписку, что в течение 25 лет мы будем молчать где мы были, что делали, что видели, слышали и знали.

(←) США в 1939 году начали работать над созданием атомного оружия. В СССР физик Флеров обратил внимание, что в иностранных научных журналах, начиная с 1940 года, исчезли статьи по атомной проблематике. Из этого он сделал вывод, что она засекречена и, следовательно, ведутся работы над атомной бомбой. Он в декабре 1941 года написал письмо в ГКО с призывом начать разработку собственного атомного оригинала, но ответа не получил. Флёров направил пять телеграмм, а в мае 1942 года в ГКО на имя Сталина поступило его второе письмо с убедительным призывом немедленно начать работы по созданию отечественного атомного оружия. Догадку Флерова подтвердил немецкий ученый-коммунист Клаус Фукс, передавший через ГРУ подробное сообщение о состоянии и результатах работ по атомной проблематике в Англии и США. 12 апреля 1943 года, была создана «Лаборатория № 2» АН СССР, призванная заниматься вопросами создания советского атомного оружия, начальником которой был назначен профессор Курчатов. Ещё во время войны США решили установить свою монополию на добычу радиоактивного сырья во всём мире. В июне 1944 г. Рузвельт и Черчилль создали совместный трест по закупкам урановых руд. Это должно было предотвратить попадание урановых руд в Советский Союз. В СССР не было месторождений урана. Все геологические партии, вне зависимости от специализации, искали уран, но урана не было Единственное месторождение урана находилось в труднодоступных горах Памира. Урановую руду на переработку по горным тропам Памира возили в торбах, мешках и рюкзаках на ишаках, мулах и верблюдах. Не было тогда ни дорог, ни должной техники. (3.)В Германии, в рудных горах Саксонии и Тюрингии, наблюдались проявления урановых минералов, но немецкие геологи считали, что весь уран превратился в радий и что общее количество урана не превышает 15 тонн. Столкнувшись с урановой монополией союзников, эмбарго и отсутствием урановых месторождений на территории СССР, геологи рассчитывали найти уран в Саксонии и Тюрингии, вопреки отрицательным прогнозам немецких геологов, но союзники противились включению Саксонии и Тюрингии в нашу зону влияния. На Ялтинской конференции в феврале 1945 г., союзники согласились включить в нашу зону влияния Саксонию и Тюрингию только в обмен на три четверти Берлина, однако американцы нарушили это соглашение. По договорённости они должны были остановиться в Тюрингии в районе Эрфурта, но генерал Брэдли заявил: «К черту этих русских!» и приказал идти дальше. В то время, когда Советская армия штурмовала Берлин, американцы срочно продвинулись на 300 километров на восток от договорённой линии и оккупировали Саксонию и встретились с Советским войсками на Эльбе, недалеко от Дрездена. Сразу же в Германию была направлена секретная миссия (группа Alsos) для поисков и захвата любого оборудования, связанного с немецким урановым проектом, а также для отправки в США специалистов, которые могут быть использованы в Манхэттенском проекте. Американские части захватывали интересующие их районы и удерживали до тех пор, пока нужные люди не были схвачены и допрошены, письменные материалы разысканы, а оборудование либо вывезено, либо уничтожено, чтобы все это не досталось русским союзникам: завод концерна «Ауэргезельшафт» в Ораниенбурге был расположен в пределах района, который должен был войти, согласно Ялтинским соглашениям, в советскую оккупационную зону. Этот завод занимался производством урана и тория. Поскольку у группы «Алсос» не было никаких возможностей проникнуть на этот завод, генерал Гровс предложил генералу Маршаллу разбомбить его, чтобы он не достался русским. Днем 15 марта 612 летающих крепостей сбросили на завод 1506 тонн фугасных и 178 тонн зажигательных бомб. Все наземные сооружения завода были разрушены до основания. Союзники угнали из нашей зоны 11 тыс. вагонов с урановой рудой и оборудованием. В США были вывезены немецкие урановые реакторы, один из которых находился в Лейпциге в Советской зоне оккупации. В состав секретной миссии входили геологи. Они провели ревизию всех старых рудных месторождений, в которых отмечались урановые минералы. Кроме того, для ревизии были привлечены немецкие специалисты. В итоге американцы и немецкие специалисты сделали вывод, что уран весь «разложился» и перешёл в радий. В итоге американцы согласились с выводами германских специалистов о потенциальных запасах урана в Рудных горах в 15 т урана. В 1945 г. по требованию СССР американцы вывели свои войска из Иоганнгеоргенштадта. Советские войска, в соответствии с ялтинскими соглашениями заняли территории Саксонии и Тюрингии. И всё равно из Рудных гор американцы удалились только после предупреждения Жукова о возможной блокаде Западного Берлина. Регион был передан под контроль советской администрации. (4.)Первоначально поиски урановых месторождений курировал Молотов, но результатов не было и поиски передали Берии.

Правительством были предприняты решительные меры по организации геологических поисков урановых руд; был организован «Комитет по созданию сырьевой базы урана». Для поиска новых месторождений урана советское руководство пошло на беспрецедентные меры. 21 марта 1946 года Совет министров СССР принял постановление «О премиях за открытие новых месторождений урана и тория», в котором говорилось:

«1. Первая премия присуждается за открытие новых месторождений урана с запасами металла не менее 1000 тонн при среднем содержании урана в руде 1,0% и выше

2. Установить, что руководитель геологоразведочной партии, удостоенный первой премии:

а) получает денежную премию в размере 600 тыс. руб.;

б) представляется Советом Министров СССР к высшей степени отличия в области хозяйственного и культурного строительства — званию Героя Социалистического Труда;

в) получает звание «Лауреат Сталинской премии» первой степени;

г) получает за счет государства в собственность в любом районе Советского Союза дом-особняк с обстановкой и легковую машину;

д) получает право обучения своих детей в любом учебном заведении СССР за счет государства;

е) получает право (пожизненно для себя, жены (мужа) и для детей до их совершеннолетия) бесплатного проезда в пределах СССР железнодорожным, водным и воздушным транспортом;

ж) получает двойной оклад жалования на все время работы в области специальных разведок».

Чтобы представить себе размер обещанных благ, достаточно сказать, что денежная премия представляла собой оклад инженера за 50 лет.

(5.)Система стимулирования, судя по всему, себя оправдала. В сентябре 1945 г.,- была создана Саксонская ураново-поисковая партия. Весной 1947 г. создается советское акционерное общество под кодовым названием «Висмут». Первым генеральным директором «Висмута» стал генерал-майор Михаил Мальцев, тот самый, что в 1943 году руководил всеми воркутинскими лагерями и прославился как один из самых жестоких начальников ГУЛАГа.

К "Висмуту«отнесли все обнаруженные месторождения урана в Восточной Германии. Эти территории объявлялись советскими и строго охранялись органами НКВД. Были изъяты из немецкой собственности и переданы СССР, в счет репараций , вместе со всем относящимся к ним имуществом и земельным участками немецкие горные предприятия, месторождения, рудники, обогатительные фабрики, шахты, жилые и производственные здания и сооружения, патенты, ценности и все права на разведку и добычу урановых руд в Саксонии и прилегающих районах «Висмут» становится государством в государстве со своими законами, своим судом (до 1953 года тут действует советское военное правосудие), своими магазинами, жилыми кварталами, домами культуры и прочей инфраструктурой. У работников Висмута отбирался паспорт и взамен выдавался так называемый «Schachtausweis» — дословно шахтное удостоверение. В то время немцы не могли въехать или выехать из зоны «Висмута» без разрешения. Поначалу принудительная работа на шахтах была ужасной, но постепенно все изменилось, условия труда улучшились, строились санатории и стадионы, Знаменитая фигуристка Габи Зайферт, в которую были влюблены все советские мужчины, тренировалась на стадионе «Висмута». Магазины «Висмута» — «Консумы» наполнились дефицитом. «Висмут» стал самой высокооплачиваемой зоной ГДР. Сотрудники «Висмута» в первую очередь получали право на покупку автомобиля «трабант» — микролитражки с кузовом из пластика и мощностью 18 лошадиных сил. Шахтеры в «Висмуте» пользовались заслуженным уважением, раз в неделю шахтерам выдавали бесплатно бутылку водки, которую шахтеры, в шутку, называли «висмутовкой». Длительное время уран из ГДР поставлялся в Советский Союз в счет военных репараций. Сам «Висмут», в первые послевоенные годы управлявшийся напрямую из Москвы, был самым крупным репарационным объектом.

К 1950 году комбинат «Висмут» состоял из горнодобывающих, геологических, обогатительных и перерабатывающих подразделений. В «Висмуте» работало около 200 тысяч человек, в том числе 11 тыс. советских специалистов и 10 тыс. военных. В 1953 г. работало около 30 шахт и 10 обогатительных фабрик. Несмотря на то что в соответствии с уставом СГАО функционирование комбината должно было осуществляться на «равноправных основаниях», большинство руководящих и инженерно-технических должностей занимали советские специалисты. И так до 1986 года. Рабочие были исключительно немцы. Все технологии были советским Большую роль в первые годы интенсивного развития добычи урана в Рудных горах играли прикомандированные к производственникам советские воинские соединения Охрану рудников осуществляли советские пограничные войска. Инженерные войска обеспечивали сбор и вывоз штуфной руды из рудников, снабжение подземных складов рудников взрывчатыми веществами и выдачу их взрывникам. Военнослужащие работали операторами геофизиками, вывозили руду автомашинами, отгружали и сопровождали железнодорожные составы с рудой до перевалочной станции в Бресте. В «Висмуте» с 1946 г. по 1990 г. добыто 220 тыс. тонн руды.

(6.)В 1990 году СГАО «Висмут» закрыли, войска из ГДР вывели, шахты засыпали, землю рекультивировали, о солдатах забыли. Иохангеоргенштадт это небольшой город в Рудных горах, в Саксонии, на границе с Чехословакией. В старые времена здесь проживало около 5000 человек. В городе и окрестностях добывали серебро. У местных жителей, кто работал на шахтах, добывающих серебро, даже у молодых, имелись симптомы заболеваний щитовидной железы, заметные даже неспециалисту. Так, у мужчин был явный зоб, причем у некоторых настолько большой, что мужчины повязывали шею платком. Роман Владимирович Нифонтов, выдающийся советский геолог, в будущем главный геолог «Висмута» заинтересовался сообщениями о болезнях шахтеров. Он дал команду обследовать шахты. Разгадка болезни зоба была найдена уже в первый день. В отходах породы, свободно лежавших у шахт, обнаружили наличие высококачественного урана-235. Уран нашли в отвалах почти всех шахт, работавших по добыче серебра в Рудных горах.

В Иохангеоргенштадте находилось два батальона Советских солдат:

краснопогонники

охранники КГБ и мы чернопогонники, инженерные войска.

Краснопогонники ходили патрулями, ловили нас и охраняли шахты.

Мы работали на шахтах.

(10.)На территории батальона и в мастерской постоянно работала трансляция. Как правило транслировали Маяк. В то время Маяк не был радиовещательной станцией, это была станция для навигации самолетов. Маяк работал на частоте 200 кГц в самом начале средневолнового диапазона. Не все приемники ловили Маяк, но умельцы немного сдвигали средневолновый диапазон приемника, для того, что бы ловить Маяк. Маяк отличался от обычных радиостанций тем, что по нему непрерывно, без пауз и текстов, круглосуточно, 7 дней в неделю «крутили» лучшие пластинки — наверное, что бы пилоты не дремали за штурвалом. Современная радиостанция Маяк, созданная в 1964 году не имеет ничего общего (кроме названия) с легендарными старыми Маяками. У Маяка было два недостатка низкое качество звука и как сейчас говорят «шлягеры» часто повторялись. У меня в комнате, (как и у всех). на стене висел громкоговоритель трансляции в деревянном корпусе. У солдат нашей роты я увидел небольшой немецкий ламповый (транзисторы еще не изобрели) радиоприемник без корпуса. Я купил этот приемник за 30 немецких марок и установил в корпус громкоговорителя трансляции. Поставил реле, как переключатель приемник — трансляция и кнопку включения. Кнопку выключения я поставил на дверь. Если входную дверь приоткрыть, то реле автоматически переключало громкоговоритель на трансляцию. В то время легкую, эстрадную, джазовую музыку, всячески зажимали, твисты, шейки, роки и буги еще не изобрели, а танго и фокстроты можно было услышать только на пластинках, магнитофоны были редкостью, а в Германии передавали прекрасную мелодичную музыку.

Сержант Сергеев, проходя мимо моей комнаты, всегда прислушивался к звукам, но когда открывал дверь,то всегда звучала трансляция. Сергеев часто стоял у двери, открывал, закрывал дверь, осматривал комнату, но не мог понять, в чем дело. Тогда сержант подсадил ко мне стукача. Через некоторое время он убрал стукача, зашел в комнату и сказал — ты в комнате один и тебе одному громкоговоритель не полагается, подошел и забрал громкоговоритель трансляции вместе с приемником. Мне не удалось вернуть приемник. Сергеев не стал докладывать начальству, он просто оставил приемник себе. На следующий день, на разводе, я отказался работать в мастерской. Командиры не не стали возражать и определили меня уборщиком бункера предварительной сортировки урановой руды. (11.)Мне выдали противогаз и дворницкую метлу. Необходимо было подметать радиоактивную пыль на полу бункера. В пятидесятых годах дозиметры еще не изобрели и уровень облучения не фиксировался. Уборщика бункера из меня не вышло — я пыль не видел. У меня близорукость — если снять очки, то я видел плохо, если одеть противогаз, то стекла быстро запотевали и я вообще ничего не видел. Я пытался одеть очки и на противогаз и под противогаз, но не получилось. Некоторое время я работал без противогаза — я быстро подметал и уходил с территории бункера. Автобус за нами приходил в обед. До обеда оставалось много времени и я решил сходить в гости. В гостях время пролетело очень быстро, я не успевал и решил свернуть с дороги и идти напрямую. Неожиданно я уперся в колючую проволоку с надписью «Sperrzone» — «Запретная зона». Я подумал — ерунда какая-то — здесь ничего не должно быть, подлез под проволоку и пошел дальше. Но дальше был второй ряд колючей проволоки с надписью «Sperrzone» — я подлез под второй ряд ключей проволок и пошел дальше. А дальше был третий ряд колючей проволоки с надписью «Sperrzone» — я подлез под третий ряд ключей проволоки и оказался в немецком батальоне, в самом конце. Через всю территорию шла дорога, далеко впереди виднелись открытые ворота, справа и слева от дороги стояли длинные столы со скамейками, на скамейках сидели немцы в форме. Тут я все понял — в последнее время ходили разговоры, что в связи с тем, что «Висмут» из репарационного статуса преобразован в совместное «Советско — Германское акционерное общество «Висмут» и что постепенно русских будут заменять немцами. Наверное это был бывший батальон краснопогонников, их вывели и заменили немецкими полицейскими. Час от часу не легче: вместо КГБ я попаду в ШТАЗИ. Но делать нечего — стало тихо, меня заметили, возвращаться поздно. Я пошел по центру дороги к открытым воротам. Стало очень тихо, наступила зловещая тишина. Когда я поравнялся с первым взводом, кто то крикнул по немецки — «bist du ein Schweinehund?» Я не знал немецкого, но догадался — наверное краснопогонники держали свиней, немцы это видели и спросили — «я свинопас?» Я ответил им очень громко, чтобы все слышали — «ja, ja ich Schwein » — «да да я свинья.» Раздался бешенный гогот, батальон трясся от смеха. Когда я поравнялся со вторым взводом, вопрос повторился я им ответил еще громче и звонче — для тех, кто не слышал «ja, ja ich Schwein.» Пока немцы катались со смеху, я дошел до ворот, вышел и пошел к бункеру. Бункер был пустой — все уехали в часть. Я пошел пешком. В нашем батальоне ворота были закрыта . Пришлось идти через проходную. В проходной я попросил дежурного отметить, что наш взвод вернулся полностью. В это время все уже обедали. Я не пошел обедать. После обеда тихий час. (12.)Я разделся и лег спать. Не успел я заснуть, как прибежал командир взвода с вопросом — «где ты был?» — «я задремал, а вы меня забыли» — «нет тебя не было» — «нет я уснул, а вы меня забыли и мне пришлось идти пешком. я даже на обед опоздал.» Командир сообразил, что криминал не зафиксирован, а поднимать волну не имеет смысла. Он еще немного покричал, поругался, обозвал меня жориком и ушел. Проработав несколько дней без противогаза, на очередном разводе, я отказался работать. Совершенно неожиданно для меня, два западенца (фамилии не помню) заявили, что они тоже отказываются от работы. Это был уже коллективный бунт. Командиры спорить не стали. Нас посадили в автобус и отвезли к главному в Иохангеоргенштадте — начальнику спецобъекта майору Григорьеву. Когда нас ввели в кабинет, майор посмотрел на нас и приказал: рядовой Мазур — Смирно! — Кругом! — На работу Шагом Марш! Мазур ушел строевым шагом на работу. Затем приказал второму западенцу: рядовой Паламарчук — Смирно! — Кругом! — На работу Шагом Марш! Паламарчук ушел строевым шагом на работу. Дошла очередь до меня. «В чем дело» — спрашивает майор, я ему отвечаю — «меня назначили подметать бункер, по технике безопасности работать надо в противогазе. Я близорукий, без очков вижу плохо в противогазе вообще ничего не вижу. На такой работе я могу убиться или повредить бункер.

Надо создать комиссию и меня комиссовать.»

При слове «комиссия» майор озверел, побагровел и угрожающи закричал — «комиссию?!! — я комиссия!!!» и так стукнул со всей силы кулаком по столу, что все предметы на столе подпрыгнули. «Ну смотри!!!» — сказал он с угрозой. Я ему отвечаю — «я все понял, но пыль то я все равно не вижу в противогазе без очков.» (13.)На следующий день меня «прикрепили» к транспортеру бункера — я должен был ловить ящики с рудой на ленте транспортера и высыпать руду в бункер.

Каждое утро к бункеру подходили машины с рудой в железных ящиках. Солдаты разгружали машины и ставили ящики на ленту транспортера. В начале транспортера находился прибор — измеритель радиоактивности. По внешнему виду измеритель напоминал двухтумбовый письменный стол. Лента транспортера начиналась у измерителя, проходила между тумбами, далее по всем пяти этажам бункера и заканчивалась на самом верху. Оператор определял уровень излучения каждого ящика с рудой и отмечал сорт мелом на ящике — первый сорт — слабое излучение, цифрой один, максимальное излучение — цифрой пять. На каждом из пяти этажей у ленты транспортера сидел солдат, он ловил ящик и высыпал руду в бункер. Мне доверили первый сорт. Я сидел на самом верху. Однажды лента транспортера замерла. Просидев некоторое время, я спустился вниз. Около измерителя собралось все начальство — измеритель не работал. Среди начальства я увидел главного геофизика Моторисова. Мы были знакомы. Моторисов узнал меня и спросил, что я здесь делаю? Я ответил, что я ловлю руду первого сорта. Моторисов обратился к командирам: вы обалдели? — лучшего геофизика посадили высыпать ящики, потом спросил меня — можешь починить прибор? — я ответил что могу, а что нужно? — 100 граммов спирта и отвертку. Принесли отвертку и спирт, я открыл измеритель, промыл отсыревшие изоляторы спиртом и измеритель заработал.

На следующий день меня перевели к геофизикам на 31 шахту. На 31 шахте работало два геофизика — Ланской и Седельников Э.С. Я должен был отбирать пробы, молоть их на трех дробилках и заниматься геофизической съемкой — ходить по профилям. У меня был небольшой отряд — два крепких немца и несколько женщин. Немцы кувалдами забивали железный кол на точке измерения, потом кол вытаскивали, в отверстие — шпур вставляли пробоотборник — воронку со шлангом, по которому почвенный воздух попадал в переносной эманометр на треноге. Уровень радона определялся визуально по микрошкале в тубусе измерителя. В свободное от основной работы время я экспериментировал с вариантами радиометров. Для проверки радиометров у меня был кусок урана — урановой смолки. Однажды я решил сделать радиометр с большим счетчиком. Я выписал счетчик, сделал чертеж тубуса — большой тонкостенной дюралевой трубы и оформил изготовление тубуса в мастерской шахты. Заказ приняли, но трубы подходящего размера не было, а вытачивать на токарном станке не было материала. Я набрал дюралевых уголков от старых солдатских коек, принес на шахту, согнул из кровельного железа прямоугольную коробку, пошел в кузницу, на горне переплавил уголки в большой слиток и отнес токарю. Через несколько дней гильза для счетчика была готова. Токарь великолепно выточил гильзу, но все время приговаривал: никс гуд, никс гуд, никс гуд. Я спросил — работа отличная, почему никс гуд? Токарь вытащил огромный ящик со стружкой и продолжил — никс гуд, никс гуд, никс гуд. (14.)Было лето 1956 года, приближалась демобилизация. Я хотел сфотографировать наш отряд на память. Я взял у знакомого фотоаппарат, взял костюм и принес на шахту. В первый день я отснял часть пленки. На другой день я обнаружил, что мой урановый эталон для проверки радиометров, лежит недалеко от фотоаппарата. Я не стал продолжать фотосессию — наверняка пленка засветилась. В этот день не было геофизической съемки, я решил пойти в гости в гражданском костюме. В проходной шахты краснопогонник очень удивился, увидев у человека в штатском солдатский пропуск. Я засмеялся и сказал ему с улыбкой — привет — наверное он решил, что я из органов и выпустил меня с шахты. На улице я увидел несколько немцев, среди них был главный механик 31 шахты — мы были знакомы. Механик спросил меня — куда я иду? Я ответил ему в шутку — гулять. Механик не говорил по русски, а я не говорил по немецки. На повороте мы сказали друг другу «глюк ауф» — так шахтеры прощаются и разошлись в разные стороны. На следующий день, когда мы приехали после геофизической съемки на шахту, меня встретил незнакомый офицер. Офицер начал разговаривать со мной, задавать странные вопросы. Мы сели в автобус — на передние сиденья сели два солдата, я за ними, офицер за мной. Когда автобус тронулся, я наклонился к впередисидящим ребятам и тихонько сказал на ухо — слушай, Горюнов, не оборачивайся — тут Горюнов обернулся и на весь автобус — чаво??? Офицер схватил меня и отбросил в конец салона. Когда приехали в батальон, офицер отвел меня к дежурному по части и ушел. Я попросил дежурного — выручай — сходи в каптерку четвертой роты, найди мой чемодан, вынь из чемодана большой женский портрет с надписью по немецки и спрячь подальше. Только я договорил, офицер вернулся вместе с нашим оперативником. Они завели меня в комнату, включили настольную лампу, направили мне в лицо и начали, по череди, непрерывный допрос — где был, что делал — никакой конкретики, проверка на вшивость. На все вопросы я отвечал: нет, не знаю, не привлекался, не участвовал. не понимаю о чем речь. Неожиданно, незнакомец, как даст по столу кулаком, так, что лампа подпрыгнула, да как заорет во все горло — ану говори куда ходил, кому сведенья носил?!!! Я им ответил: никуда я не ходил, ничего я не носил, а сведений у меня нет и быть не может. Тогда следователи достали бумагу и показали мне. Это было заявление — донос. Главный механик написал куда следует, наверное в штази, что он видел меня в костюме вне шахты. Пришлось во всем признаться: да, действительно, информатор прав, я ходил в магазин, купил булочку и банку меда, вернулся на рабочее место и все съел. Сразу последовали вопросы: откуда костюм? — подарил «Висмут» за отличную работу. — Зачем принес на шахту? — сфотографироваться на память. — Сфотографироваться? — да. — Где фотографии? — на шахте еще не проявлял. — Где пленка? — в фотоаппарате. — Где фотоаппарат? — на шахте. Меня посадили в автобус и повезли на шахту. Когда я открыл комнату, офицер отбросил меня в сторону, прыгнул к фотоаппарату и схватил его. Пока мы были на шахте, наш оперативник обыскал мою тумбочку и чемодан в каптерке, но ничего криминального не нашел. Меня и владельца фотоаппарата привели к комбату. Комбат дал мне двадцать суток строгого ареста, а владельцу фотоаппарата пятнадцать. Я был очень рад, а владелец фотоаппарата не очень. Вскоре начались сокращения. Э.С. Седельников сказал, что на 31 шахте изобретатель не нужен и сократил меня первым.

(15.)В конце августа 1956 года нас всех, по очереди, приглашали в спецчасть, где мы давали подписку, что в течение 25 лет , мы не должны рассказывать где мы были, что делали, что видели, что слышали и знали. В начале сентября я был уже дома. Получилось, что я прослужил ровно три года. У нас не было дедовщины. Я «проскочил» между двух «заварушек» — летом 1953 года бунтовали немцы и солдаты спали с оружием, а в середине октября 1956 года началась «заварушка» в Венгрии. После демобилизации я вернулся в звукоцех киностудии им. Горького. В 1957 году, уже в Москве, неожиданно объявился, геофизик из «Висмута» — Э.С.Седельников. Он нашел мой московский адрес и приехал ко мне домой с предложением перейти в институт НИГРИзолото (в последствии ЦНИГРИ) где я должен буду работать как радиолюбитель, на должности лаборанта и заниматься конструированием и изготовлением геофизической электроразведочной полевой аппаратуры звукового диапазона, а летом испытывать аппаратуру в полевых условиях. 1 апреля 1957 года (в день геолога) меня зачислили во вновь созданную лабораторию электроразведки (рук. Рогачев Б. В. нач. отдела Седова Вера Ивановна). В 1957 году я сделал первый приемник на транзисторах «Алдан» и небольшой генератор. Опробовали аппаратуру в полевых условиях на месторождении «Лебедянское». г. Алдан. Необходимо было, с поверхности проследить куда «делась» золотоносная залеж т. к. буровики не смогли ее засечь. Мы не смогли проследить залеж — мощности генератора не хватило. Необходимо было срочно, «на ходу», увеличить мощность генератора раз в 100 . Я полетел из Алдана в Якутск, купил на аэродроме мощный авиационный генератор. Пришлось собирать генераторную установку повышенной мощности. На железные носилки установили киловатный мотор, который крутил генератор постоянного тока питающий авиационный генератор 400 герц. В залеж забили электроды и запитали током. Этот вариант электроразведки, в последствии названный «метод заряженного тела» .Мы проследили на поверхности продолжение залежи, а последующее бурение подтвердило это. Б.В. Рогачев оформил авторское свидетельство и сел писать диссертацию. Схема и описание приемника «Алдан» были опубликованы журнале «Радио» № 6 за 1960 год. В последствии небольшую партию приемников изготовила «НИИГеофизика» в Ленинграде. Все было хорошо, но генераторная установка оказалась неподъемной и это дало толчок искать другие, более легкие варианты возбуждения первичного электромагнитного поля. Рогачев был занят написанием диссертации, Седельников уволился из института и поехал разводится в Среднюю Азию. В то время о факте развода обязательно печатали в газете «Вечерняя Москва». Большевики строго следили за чистотой биографий наших будущих ученых. Советские ученые старались не афишировать развод, чтобы не портить биографию. Рогачев был занят написанием диссертации (16.)Я и мой друг геофизик Поддерегин Юрий Борисович обратились к Рогачеву с вопросом: что делать дальше? Рогачев предложил придумать самим тему следующей работы. Мы решили попытаться найти замену нашей очень тяжелой генераторной установки Мы поехали в библиотеку имени Ленина. Меня, без среднего образования, в библиотеку не записали. Юрий Борисович нашел выход: он записался второй раз и получил второй читательский билет. Мы заходили в библиотеку с небольшим интервалом, как два Поддерегина. В библиотеке мы просмотрели все доступные наши и иностранные книги и журналы по электронике, геофизике и науке. Юрий Борисович знал английский, а я нет. Поиск шел следующим образом: Поддерегин читал статьи, а я брал иностранный журнал и в тексте выискивал цифры с обозначением например 10 — 30 кГЦ и если находил цифры, то передавал журнал Юрию Борисовичу. (17.)Через три месяца каждодневных, утомительных, многочасовых поисков Юрий Борисович записал в своем дневнике замечательную фразу «НАШЛИ ГЕНГРУППУ»- мы нашли два варианта магнитных полей, которые можно использовать в низкочастотной геоэлектроразведке: это удаленные грозы — атмосферики и низкочастотные радиостанции для навигации и связи с подводными лодками в диапазоне ниже 30 кГЦ. Тут мы разделились: я начал делать приемник СДВ диапазона, а Юрий Борисович занялся грозами и атмосфериками. Для приема СДВ станций я использовал рамочную воздушную магнитную антенну, для записи сигналов я купил магнитофон, а для регистрации трасс — глобус. (Ф-1). Работа с приемником затянулась — Все уехали на полевые работы в Батагай (Верхоянский район). К концу лета меня в принудительном порядке отправили в Батагай — доделывать и опробовать приемник на месте. Работая в ЦНИГРИ я пытался продолжить учебу и получить среднее образование в школе рабочей молодежи, но ежегодные длительные командировки не позволяли продолжить учебу — я не успевал к началу учебного года. Для продолжения учебы я .записался в 9 класс Батагайской вечерней школы. Закончил приемник я после нового года. В это время температура держалась около минус 60 градусов. Я жил и работал в развед районе в пяти километрах от Батагая. Днем я собирал приемник СДВ станций, а вечером шёл в школу. У меня сильная близорукость. При выходе из дома, на морозе, очки через несколько минут покрывались льдом. Я снимал очки и по тропкам (прямой дороги не было) шел в темноте ориентируясь на луну. К середине зимы приемник был готов.Я принял, запеленговал и записал много американских станций СДВ диапазона для связи с подводными лодками и наши навигационные системы. Я обратился к телеграфисткам и они расшифровали позывные станций: Хорошо принимались Англия, Япония, Австралия, Америка (штат Мэн) и другие. Некоторые станции работали по расписанию, с перерывами, другие непрерывно — 7 дней в неделю. Очень хорошо ловилась наша новейшая навигационная фазовая система из трех станций -Комсомольск — Новосибирск — Краснодар — РСДН −20. (18.)В Москве Б.В.Рогачев предложил мне написать статью. Я написал статью: приложил приемник, описание и схему приемника, магнитофонные записи станций, позывные и глобус с трассами (Ф-1) .О нашей работе доложили директору института НИГРИзолото Савари Евгению Андреевичу. Савари был отличный директор: высокий, стройный француз с большими усами, он располагал к себе и мы его уважали и любили. Е.А.Савари пргласил, Рогачева, меня и еще нескольких сотрудников к себе в кабинет и попросил рассказать о нашей новой работе. Седельников в этом году работал в Средней Азии. Докладывал о наших достижениях Рогачев: он сказал: «после того как я (Рогачев) оформил авторство на „заряженное тело“ и написал кандидатскую я решил разработать новый метод геоэлектроразведки: измерять сигналы американских станций для связи с подводными лодками. Для этого я нарисовал схему приемника, собрал приемник СДВ сигналов, настроил, поймал много станций, записал, расшифровал и отметил на глобусе.» Я был в шоке: нагло, в открытую, не стесняясь, в присутствии всей группы начальник врет директору института и присваивает себе чужую работу. Для меня, в любом раскладе, это был конец работы над темой и конец работы в институте. Я не знал как поступить — любой вариант был хуже — кричать, как лягушка — путешественница: это я-я-я все придумал или промолчать. Я был в ступоре. Я промолчал, а Евгению Андреевичу наша работа очень понравилась и в награду за наши достижения и учитывая, что регулярная пайка схем олово — свинцовым припоем наносит вред нашему здоровью, нам стали давать молоко. Это была "оттепель«.К сожалению «оттепель» быстро закончилась, как и молоко. А в это время к нам в группу вернулся Седельников Э.С. Встреча с Седельниковым была очень радушной: я, как всегда, паял и сидел лицом к приборам, а Рогачев с Седельниковым, тихонько, у меня за спиной, договорились, что они мою статью не дадут печатать, (при этом Рогачев образно скрестил руки крестом), а Седельников будет защищать кандидатскую по способу геоэлектроразведки с использованием СДВ сигналов. Через некоторое время Рогачев официально мне объявил, что статью печатать не будут из за соображений секретности, при этом он умолчал, о второй части «секретных протоколов» что «секретно» Седельников будет защищать кандидатскую по способу геоэлектроразведки с использованием СДВ сигналов Это был классический цугцванг — когда любое мое решение заведомо приводило к ухудшению ситуации. Я не стал играть в эти игры. Я ответил Рогачеву, что статья мне нужна была, как отчет о проделанной работе и фиксации авторства. После того как вы доложили директору, что и идея ваша и всю работу сделали вы, что это вы придумали новый способ геоэлектроразведки, вы нарисовали схему приемника, собрали приемник, поймали кучу станций, измерили, записали, запеленговали, расшифровали и построил трассы, то нет смысла мне участвовать в этом фарсе. Я лаборант. Статьи пишут научные сотрудники, авторы и исполнители. С какой стати лаборанты должны писать статьи за кандидатов наук? Меня выперли и из авторов и из исполнителей и я не вижу смысла продолжать играть в эти игры. Я все порвал и выбросил в урну. Что тут началось — некоторые умельцы достали клочки и пытались составить пазл, но я был в бешенстве а клочки были уж очень мелкие и в пазл не собрались. (19.)После этого было проведено собрание лаборатории, но я не согласился — ведь Рогачев лично доложил директору института, в присутствии всего коллектива, что это он, лично сам, придумал, спаял, измерил, записал, запеленговал и расшифровал. Дело зашло в тупик, но вмешалась начальник отдела Седова Вера Ивановна. Она сказала мне: "Толя, в отделе все решает не Рогачев, а я, как начальник отдела. Передайте все материалы мне,а я попробую это дело решить". Вера Ивановна была высшим авторитетом, она была нам как мать, мы ее уважали и любили. Я понимал,что это только слова, но возражать не стал. Я восстановил утраченное и передал все материалы Вере Ивановне. Мне было очень интересно работать в этом направлении, но меня ограбили на старте и продолжать работать с бандитом Рогачевом не имела смысла. Я уволился из ЦНИГРИ.Через некоторое время я встретил Веру Ивановну на улице. Она сказала, что она, к сожалению, не смогла напечатать статью. Информация о способе электроразведки с использованием станций СДВ диапазона вскоре появилась в прессе. Канадцы сразу обратились в Комитет по делам изобретений с просьбой продать им лицензию или патент за валюту. В ЦНИГРИ приехал патентовед из Комитета с целью помочь «по быстрому» оформить патент, но не удалось найти формулу патента. Канадцы уехали, а на следующий год они сделали приемник и вставили его в крыло самолета. В последствии Седельников и Рогачев все таки получили авторское свидетельство на устройство для электроразведки «отличающееся тем, что поворотный механизм антенны снабжен автоматическим фиксатором», но к этому времени я уже работал в Геологическом институте Академии Наук — ГИНе, мне предложили работать в электромагнитной лаборатории частотного зондирования у Иванова Алексея Петровича. Меня оформили на должность лаборанта. Я должен был разрабатывать и изготавливать аппаратуру Частотного Зондирования и испытывать её в полевых условиях. В лаборатории я сделал приемник частотного зондирования от 20 Гц до 20 кГц. Работа в ГИНе мне нравилась: и делать аппаратуру и ездить в командировки. В Частотном Зондирования, для создания искусственного первичного равномерного электромагнитного поля приходилось использовать мощные генераторы и тянуть длинные заземленные линии.

У нас было несколько машин и бригада крепких ребят для раскладывания длинных линий и забивания электродов.

(20.)Первая командировка была на нескольких машинах в г. Житомир. Америка вела научную подрывную работу против нас. В американских научных журналах появились фейковые статьи, что если пробурить две глубоких скважины в основных породах, то между скважинами радиоволны почти не затухают. У нас были глубокие скважины в Житомире.

Мы приехали в Житомир на нескольких машинах, опустили в одну скважину антенну передатчика, а в другую приемника, сделали зондирование и убедились, что это научный фейк. Последняя командировка была Ленинград — Эстония. Надо было прогнать профиль через всю Эстонию- сделать серию частотных зондирований с завершением в Таллине.

Работа заключалась в следующем: мы приезжали на точку, забивали кувалдами электроды в землю, запускали ток и делали зондирование, затем следующая точка. Работа была тяжелая, все устали, но нам пообещали, что заканчиваем в Таллине, далее зондировать нет смысла. В Таллин, неожиданно, приехал наш начальник, заведующий лаборатории Энэнштейн Б.С. Оказалось, что в Пярну отдыхает жена Энэнштейна и хотя нет смысла продолжать, но надо было ехать в Пярну, чтобы сделать ненужное зондирование и забрать жену. Сотрудники отказались ехать в Пярну и уехали домой.

В Москве всех уволили, а мне объявили выговор за пьянство. В отделе кадров я не стал расписываться за выговор, потому что я не пью. Кадры, как говорил тов. Сталин, решают все, а начальник отдела кадров не все. Он сказал, что директора не отменяют своих приказов, а наш директор, академик Пейве уж точно не отменит. Тогда я обратился к председателю месткома: "парадокс — я не пью но получил выговор за пьянство". Председатель мне объяснил, что директора не отменяют своих приказов, а наш директор, академик Пейве уж точно не отменит. Вскоре, за отлично проделанную работу, нашей лаборатории выписали премию, но господин Энэнштейн лично вычеркнул меня из списка и приписал мою сумму себе. Я промолчал и при первой возможности уволился. Меня пригласили во ВНИИГАЗ в лабораторию подземного хранения газа. (21.)С подземными хранилищам были проблемы: под Москвой закачали под землю газ, а он куда то ушел, хотели откачать, а там только бульки воды. Говорят приезжали военные из Подольска и устроили скандал. В лаборатории решили смоделировать процесс. Раньше модели делали из металлических труб. Я поставил датчики на все входы и выходы моделей и подключил их к многоканальному самописцу, но это не внесло ясности. Тогда я предложил сделать модели большими и прозрачными и фотографировать процесс вытеснения.

В Москве работала контора по мобилизации ресурсов — МОБРЕС. Я поехал в мобресс и купил там несколько больших листов толстого оргстекла. Чтобы разрезать листы во всю длину пришлось сделать большую «лучковую» пилу, вместо полотна я натянул толстый нихром, «пилу», подключил к мощному трансформатору и включил ток. Нихром раскалился до красна. Я открыл окна и двери и начал резал полосы во всю длину листа. Поднялась такая вонь, что все разбежались. Вскоре прибежал начальник по технике безопасности, но было уже поздно — я успел порезать все листы. Для герметизации моделей, я на сверлильном станке, вертикальной фрезой, по периметру заготовок профрезеровал канавки для закладки резинового жгута и герметика. Модели собрали, стянув множеством болтов, во внутрь насыпали кварцевый песок. Предполагалось, что модели заполнят водой или маслом, а процесс вытеснения будем фотографировать, освещая модели мощным импульсами ультрафиолета, при этом вода или масло будут очень ярко светится в видимой части спектра. Я подкрасил воду флуоресцирующим красителем. Вспышку пришлось делать самому. Я купил мощный излучатель на 2000 джоулей, поместил его в бокс и закрыл ультрафиолетовым светофильтром, не пропускающим видимую часть спектра. Для питания сверхмощной лампы вспышки я купил 25 конденсаторов от обычных ламп-вспышек. Получился здоровый ящик конденсаторов. Эксперимент с фотографированием процесса вытеснения одной фазы другой и визуальным наблюдением удался.

(22.)Некоторые ребята в лаборатории увлекались разведением аквариумных рыбок. Я тоже увлекся и сделал себе аквариум — ширму. У меня был хороший знакомый, друг семьи, электрик, Виктор Васильевич, специалист по неоновой рекламе. Виктор помог мне сделать цветное неоновое освещение аквариума. Виктор был добрый, спокойный, работящий, отзывчивый и безотказный. Его любили дома и уважали на работе. На работе Виктора ценили — он был «Ударником коммунистического труда», победителем всех социалистических соревнований, его регулярно награждали премиями, грамотами и дипломами, его фотография постоянно висела на доске почета. В время Олимпиады 1980 года я узнал, что Виктора арестовали и он сидит в главной тюрьме чекистов — в Лефортово. Я поехал в Лефортово на свидание. Виктор рассказал, что один парень из его бригады, отобрал у сына детскую рогатку. На работе он случайно полез в карман и обнаружил там рогатку. Он решил пошутить, сделал пульку и незаметно «стрельнул» в мастера. Мастер дернулся, не понимая что произошло. Все засмеялись. Дурной пример заразителен. Электрики с целью дурацкой потехи, сделали себе детские рогатки и развлекались как дети. Это было зимой. Летом они «стреляли» по девчонкам на ходу из окна машины, стараясь попасть в попу. К сожалению мой знакомый электрик Виктор Васильевич (тезка Виктора Васильевича Гришина) был учасником этой «дурацкой забавы» и несколько раз «стрельнул» в сторону девчонок из детской рогатки. А в это время Москва готовилась к Олимпиаде. Как вспоминал главный милиционер, Богдан Рудык «по оперативным источникам было доподлинно известно, что заграница готовит различные провокации». Весь год перед Олимпиадой по предприятиям и учреждениям ходили штатные лекторы, призывающие население к бдительности и советовали «как чиво так сразу» обращаться куда следует. «Пострадавшие» девчонки, получив непонятный толчок в попу, с перепугу, обращались к врачам за консультацией, искренне считая, что это ЦРУ их клюнуло. Врачи, не найдя видимых нарушений здоровья, направляли пациенток в Склиф на консультацию.

Когда в Склиф обратилось 15 пациенток с похожими синдромами, общим патогенезом и неясной этиологией доложили хозяину Москвы Гришину Виктору Васильевичу о неизвестной напасти, избирательно нападающей на молоденьких девушек. Гришин приказал срочно поймать это «Лихо», обезвредить и «примерно наказать». (23.)Для поимки «Лиха» назначили секретную специальную оперативную группу отдела «А» из пяти лучших оперов. Сразу предупредили: не справитесь — все вылетите из органов. (Как писал поэт: царь был строг, но справедлив, а приказ красноречив«). Секретная группа сработала творчески и оперативно — зафиксировала маршрут передвижения «нечистой силы» и места нападений на дам. Было решено ловить «нечистую силу» «на живца»- молоденькие но опытные сотрудницы рельефной внешности, переодетые девушками, должны были дефилировать по предполагаемому маршруту передвижения «нечистой силы» и своими привлекательными формами вызвать «нечистую силу » на контакт. Задумка удалась. Во время прогулки одна из сотрудниц услышала хлопок и почувствовала толчок в попу. Дама обернулась и увидела проезжавшую мимо машину с люлькой-вышкой для установки рекламы и кто-то громко смеялся — «нечистая сила» ржала мужским голосом. Сотрудница запомнила последние цифры номера. И это была огромная удача. Быстро нашли машину, перепуганных участников дурацкой потехи «взяли тепленькими и живыми» и посадили в разные камеры. С перепугу хулиганы во всем признались. На допросе Виктор Васильевич признался, что он «стрелял» из детской рогатки четыре раза в сторону неустановленных девчонок. Следователь умножил четыре раза на сто рабочих дней и получилось 400. Поначалу перепуганных девчонок фигурировало 15, потом, первый заместитель начальника МУРа, возглавлявший в то время отдел «А», полковник милиции Богдан РУДЫК, назвал число перепуганных 30, затем 60, затем «изо дня в день их становилось все больше и больше» (наверное под сто). Изо всех пострадавших, у двух девчонок были царапины — их квалифицировали как «тяжкие телесные повреждения». Поражающих элементов на местах преступления найдено не было, но потом, в урне на улице, были найдены скобы, которые фигурировали как «поражающие элементы, предназначенные для нанесения тяжких телесных повреждений». Детские рогатки (их тоже нашли в урне на улице) приравняли к холодному оружию — «предметам, специально предназначенным и приспособленным для нанесения тяжких телесных повреждений».

Для подтверждения исключительного цинизма и особой дерзости был придуман эпизод, о том, что банду террористов «веселило то, что после попадания (в попу) потерпевшая вызывала скорую помощь, врачи укладывали ее на носилки и увозили».

Все складывалось для оперов удачно — поймали банду террористов и сохранили погоны, но была небольшая загвоздка — не было свидетелей этой потехи — шофер сидел в кабине и смотрел на дорогу, а пострадавшие не видели обидчиков. Тут пригодилась проверенная временем аксиома Андрея Януарьевича — «чистосердечное признание — царица доказательств». Прокуратура справилась за 5 дней. Как вспоминал Богдан Рудык, в журнале «Человек и закон» и в газете «Петровка, 38, в разделе «легенды МУРа» — дурни, от безделья, с целью потехи, стреляли в девчонок, на ходу, из «детского оружия» — рогаток. Господин Вышинский, в обвинительных заключениях, как правило, использовал эпитеты «шайка разведчиков, бандитов, террористов и диверсантов», а в "Легендах Мура""шутников«, в соответствии с «рекомендациями сверху,» — по принципу «обвинение — царица доказательств» участников дурацкой потехи, именовали как банду террористов, которые по предварительному сговору, совершавших нападения на женщин. Дело о дурацкой потехе шутников, оформленных как банда террористов передали в суд и запросили суд применить 206 статью часть 2 и назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, но тут возникла небольшая заминка — четыре состава суда отказались вести это дело. Подобрали пятый состав. (24.)Судьбу наивных и не пуганных хулиганов могли решить адвокаты. Такие гиганты как Плевако могли оправдать подзащитных тремя словами: «откажитесь от признаний» в суде. У прокуратуры не было свидетелей. К сожалению великий Плевако «почил в Бозе», знаменитый Резник ещё работал прокурором, а Эльман оглы Пашаев только в школу пошел. Назначенные адвокаты, тоже могли оправдать подзащитных тремя словами: «откажитесь от признаний» в суде, но испугались и не стали говорить это подзащитным. Суд учел тот факт, что электрик Виктор Васильевич признался в содеянном — четыре раза «стрельнул» на ходу из окна машины, из детской рогатки, в сторону не установленных девчонок и, что он «Ударник коммунистического труда» и «Победитель социалистического соревнования» и, что его фотография висит на доске почета, что он многократно награждался премиями и дипломами и, что он положительно характеризуется с места работы и, что он до того не привлекался и не участвовал, что он осознал и больше не будет стрелять из детской рогатки, исходя из вышеизложенного и руководствуясь принципами и нормами морали и гуманизма, суд признал электрика Виктора Васильевича виновным в терроре и бандитизме , но смягчил наказание до пяти лет лишения свободы с отбытием наказания в тюрьме Лефортово. После отбытия наказания Виктор Васильевич вернулся на прежнее место работы. Прошло много лет. Это дело превратилось в «Легенду Мура».

В еженедельной газете «Петровка, 38», в статье «КАК ВЗЯЛИ БАНДУ «РОГАТОЧНИКОВ» учасники этой легендарной операции Мура вспоминают как лихо, всего за несколько дней, им удалось, без потерь, поймать, обезвредить, расследовать и посадить на долго загадочную и неуловимую террористическую банду. Правда, в своих воспоминаниях Богдан Рудык оговорился и охарактеризовал электриков: «мужики развлекались от безделья (работа не пыльная)». Есть песня, в которой милиционеры поют про себя «наша служба и опасна и трудна» — эти слова можно отнести и к электрикам — верхолазам, работающим на высоте в любую погоду — работа и вправду, не пыльная, но трудная и опасная, не на словах, а на деле. К сожалению, электрик Виктор Васильевич упал с высоты, месяц пролежал в коме и умер не приходя в сознание. Не удержался на «высоте» и тезка электрика, хозяин Москвы, Виктор Васильевич Гришин. Как вспоминают в интернете,

19 декабря 1985 года Гришина вызвал в свой кабинет Горбачев и с видом победителя вручил ему заранее подготовленное заявление об уходе на пенсию. Былой «полудержавный властелин» стал самым обычным пожилым москвичом с достатком ниже среднего, вынужденным трясущимися руками перебирать бумажки о былых заслугах, обивая пороги в райсобесе. Там его и настиг роковой инфаркт. Гришин хотел оформить доплату к пенсии, доставал из портфеля справку о былых заслугах, но вместо бумаги вдруг схватился за сердце и упал. Скорая ехала слишком долго.

25 мая 1992 года скончался Виктор Гришин, на протяжении почти двух десятилетий возглавлявший Москву. Именно с Гришиным Михаил Горбачёв совершил самую фатальную ошибку в своей политической деятельности. Едва став генсеком, Горбачёв отправил Гришина в отставку, посадив на его место мало кому известного секретаря Свердловского обкома Бориса Ельцина. Лигачёв посоветовал его кандидатуру Горбачёву. Это назначение стало стартом яркой политической карьеры. Вместо пожилого и тихого недоброжелателя, каким был Гришин, Горбачёв обрёл в лице московского градоначальника молодого, энергичного и харизматичного критика, который набирал популярность не по дням, а по часам и вскоре стал равной Горбачёву фигурой, а затем и человеком, лишившим его власти. Но это (как любит повторять многосерийный артист Л. Каневский) — совсем другая история.

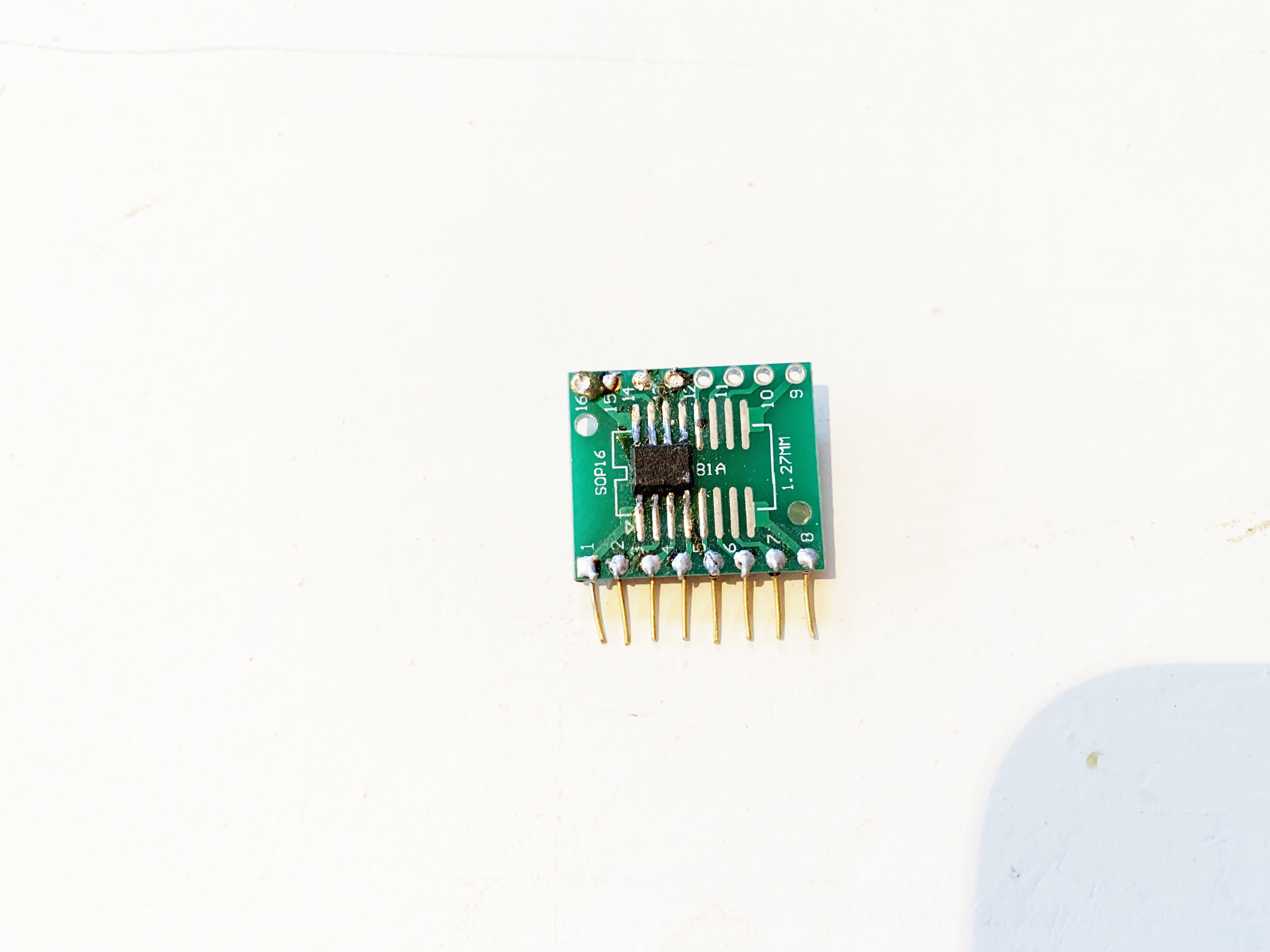

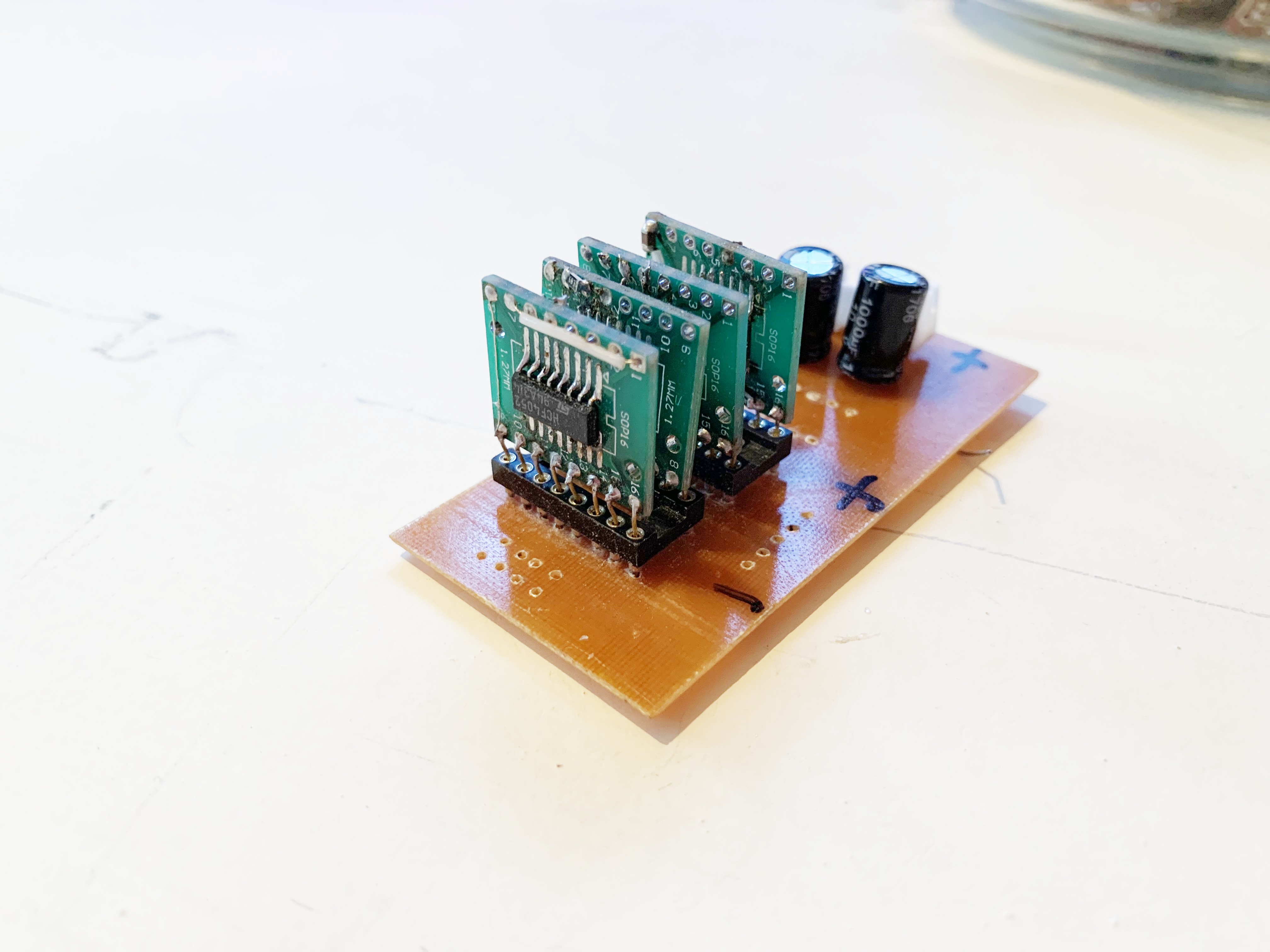

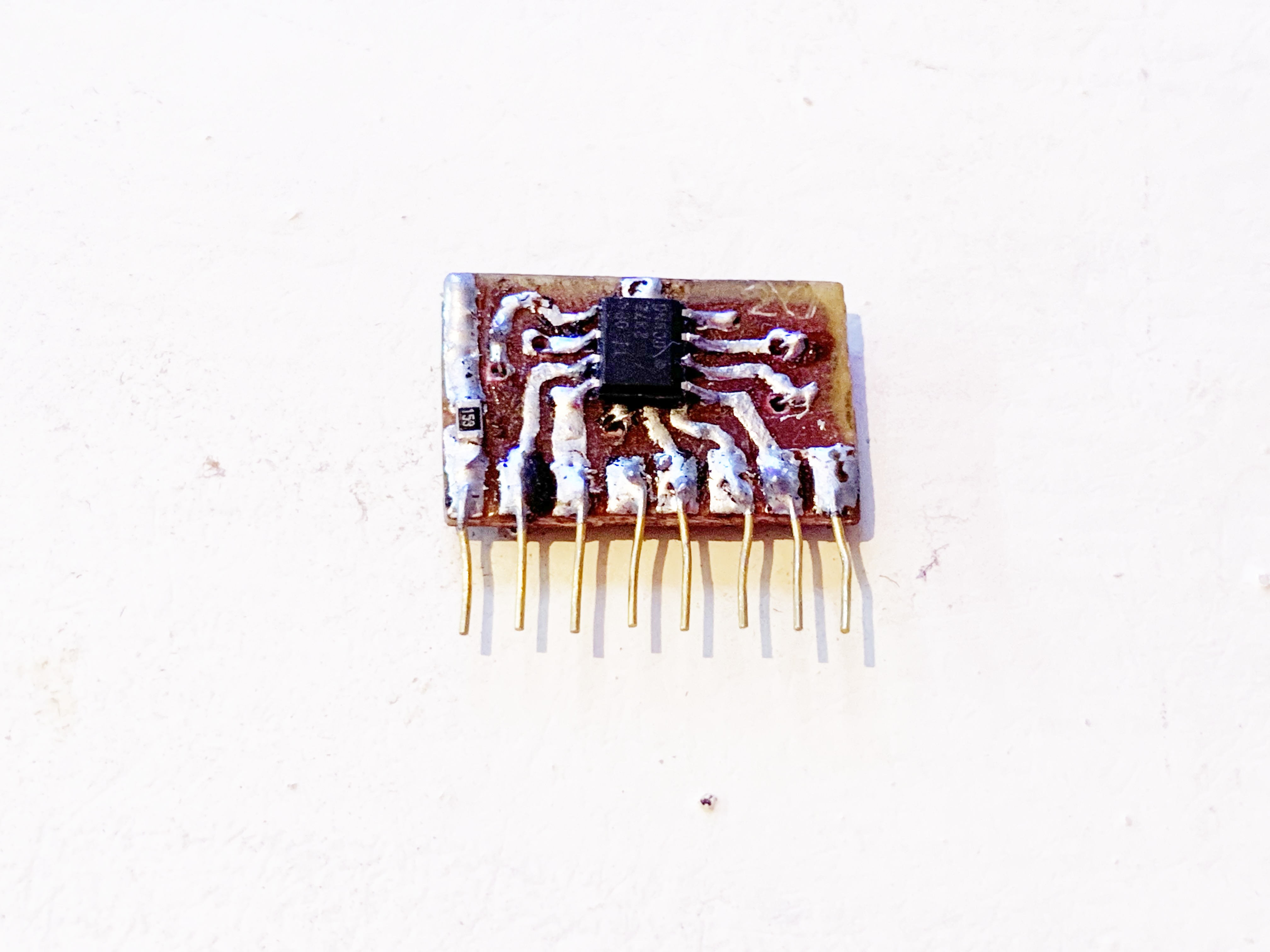

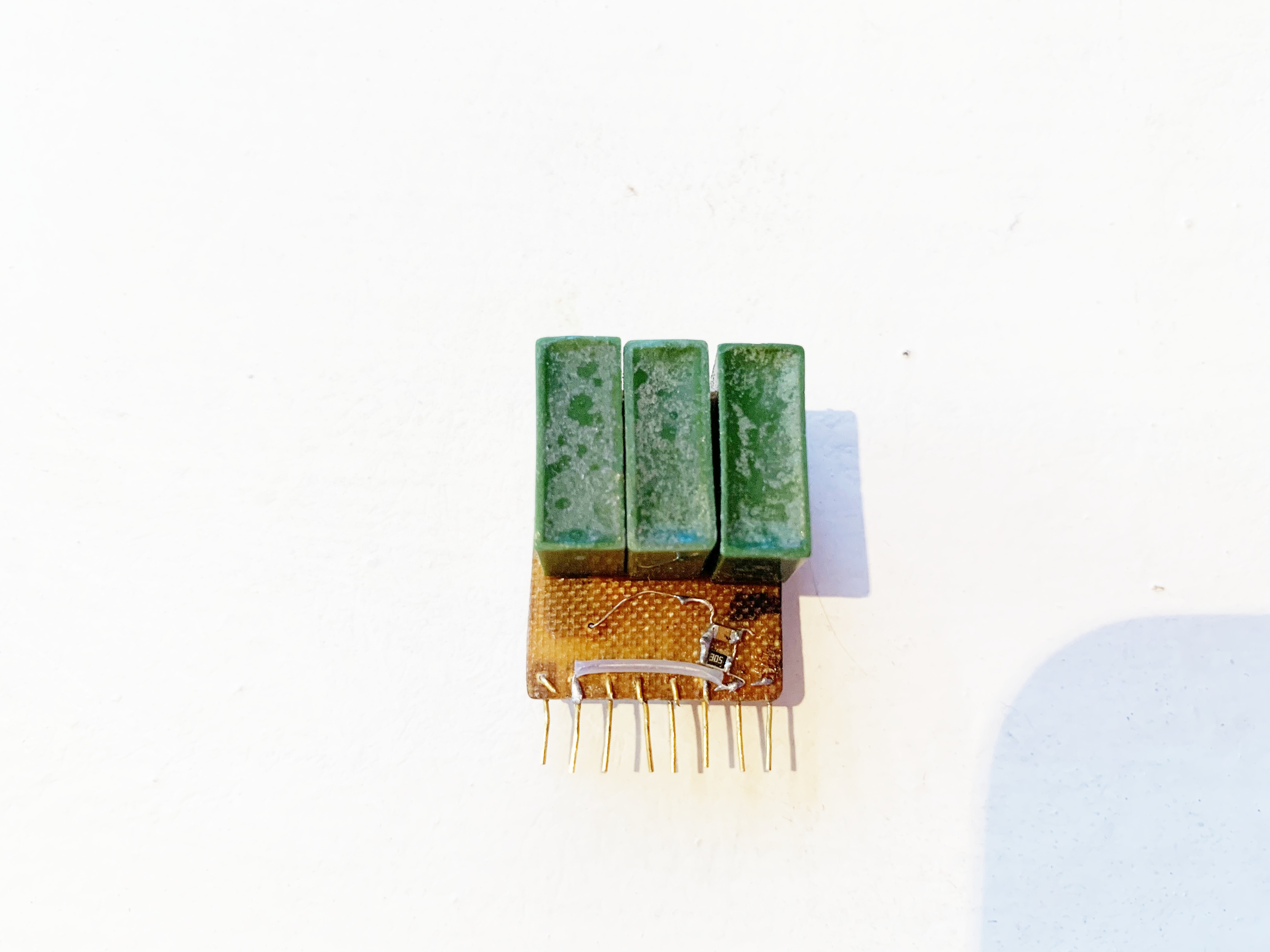

(25.)А в это время в ЦНИГРИ произошел бунт — сотрудникам надоело терпеть хамство и выходки своенравного Рогачева и все геофизики, под руководством Седельникова, взяли все приборы, детали и имущество и ушли из старого здания ЦНИГРИ в подвал на Болотниковской улице — там ЦНИГРИ арендовал подвалы. К этому времени приемник «СДВ — Радиокип» поставили на вертолет — (так назвали новый метод геоэлектроразведки с использованием СДВ радиостанций). (26.)После разрыва с Рогачевым, Седельников предложил мне вернуться в ЦНИГРИ, обещая все исправить. Первое задание — сделать прибор для записи профиля пути — профилограф. Профилограф я сделал. После профилографа я решил сделать приемник для измерения навигационных станций: в стране круглосуточно работают несколько сверхмощных навигационных станций СДВ диапазона: в Комсомольске, Новосибирске, Краснодаре — РСДН-20. Станции работают синхронно, по очереди, без модуляции. Можно измерять амплитуду и фазу. Я сделал часть приемника, но тут вмешался Седельников — он забрал сделанную часть приемника и передал продолжать Мурлыгину, но Мурлыгин не справился и прибор выбросили. А мне поручили сделать приемник СНЧ диапазона 70 — 80 Гц. На частоте 72 Гц на Кольском полуострова должна была работать станция «Зевс». Я сделал такой приемник, но поймать сигналы «Зевса» не удалось. Я думаю, что «Зевс» работал эпизодически и только давал команду подводным лодкам «всплыть», а остальное время молчал. Пока я делал приемник, Седельников написал книгу о «РАДИОкипе» и дал мне почитать сигнальный экземпляр. К моему удивлению, я обнаружил, что не было даже упоминания моего начала этой работы, как будто не было ни работы в ленинке, ни Верхоянска, ни приемника, ни пленок, ни статьи, ни позорного собрания. Я попросил Седельникова восстановить истину и включить меня в список участников, на что получил ответ, что он про мою работу ничего не слышал и не знает, мой приемник не видел, глобус не видел, магнитные пленки с записями не видел и мою статью не читал, а сама идея измерять СДВ станции висела в воздухе и нет никакой разницы, кто этим воспользовался. Продолжать разговор не имело смысла. Я не стал работать у Седельникова и перешел в другую группу отдела. А в это время геофизическое руководство обратило внимание, что в стране нет универсальной многочастотной полевой аппаратуры звукового диапазона и было решено разработать универсальный многочастотный полевой приемник: «АКЭТ». Я взялся изготовить АКЭТ, К сожалению я не уложился в срок и мой приемник АКЭТ был слишком сложный. Начальник отдела Постельников А.Ф.передал разработку АКЭТа лучшему электронщику отдела Прису Г.В. и подключил филиал ЦНИГРИ. Общими усилиями АКЭТ был доделан. А.Ф.Постельников и Г.В.Прис лично отвезли АКЭТ в Ленинград и доложили во ВНИИГеофизике, но там прибор забраковали и выпускать не стали. Я попал к Петровскому А.Д. Для начала я перенес все свое имущество — пришлось построить небольшой стеллаж до потолка. Старшим у нас Давыдов. Он приходил ко мне каждое утро и допрашивал: что я паял вчера, что буду паять сегодня и что завтра. Это было диковато, но забавно. Однажды к нам пришла Высокая Цнигревская комиссия во главе с секретарем парткома Божинским. Божинский как увидел мой стеллаж, так завизжал брызгая слюной: «система закутков, система закутков, система закутков». Пришлось разворачивать стеллаж и все успокоились. Вскоре начались сокращения геофизиков. (27.)В институте был отдел охраны труда. Мне часто предлагали перейти туда. Когда начались сокращения, А.Ф.Постельников променял меня на девочку из отдела охраны труда — девочка умела печатать на машинке, а я нет. В отделе охраны труда занимались проверкой вентиляции. Приборы для измерения потока воздуха делали сами. Датчики делали на основе лампочки накаливания для карманного фонаря: на нихромовую спираль подавалось небольшое напряжение, под струей воздуха сопротивление нихрома изменялось, прибор фиксировал изменение сопротивления спирали как изменение потока воздуха. Конструктивно спираль была подвешена — зажата выводами, а в этом месте постоянно менялся контакт и часто приходилось менять датчики и перестраивать измерители. Я решил приваривать спирали к выводам точечной контактной сваркой под микроскопом. Взял микроскоп с турелью, один окуляр с объективом заменил мощным электродом и сделал импульсный сварочный аппарат с регулировкой импульса. Сварка проводилась под микроскопом: датчик закреплялся на предметном столике и юстировался под микроскопом по горизонтали, турель поворачивалась, сварочный электрод опускался и прижимался к свариваемому участку датчика. При нажатии кнопки мощный одиночный разряд надежно приваривал спираль к выводам. Регулятор мощности разряда позволял добиться оптимального уровня качества сварочной точки.

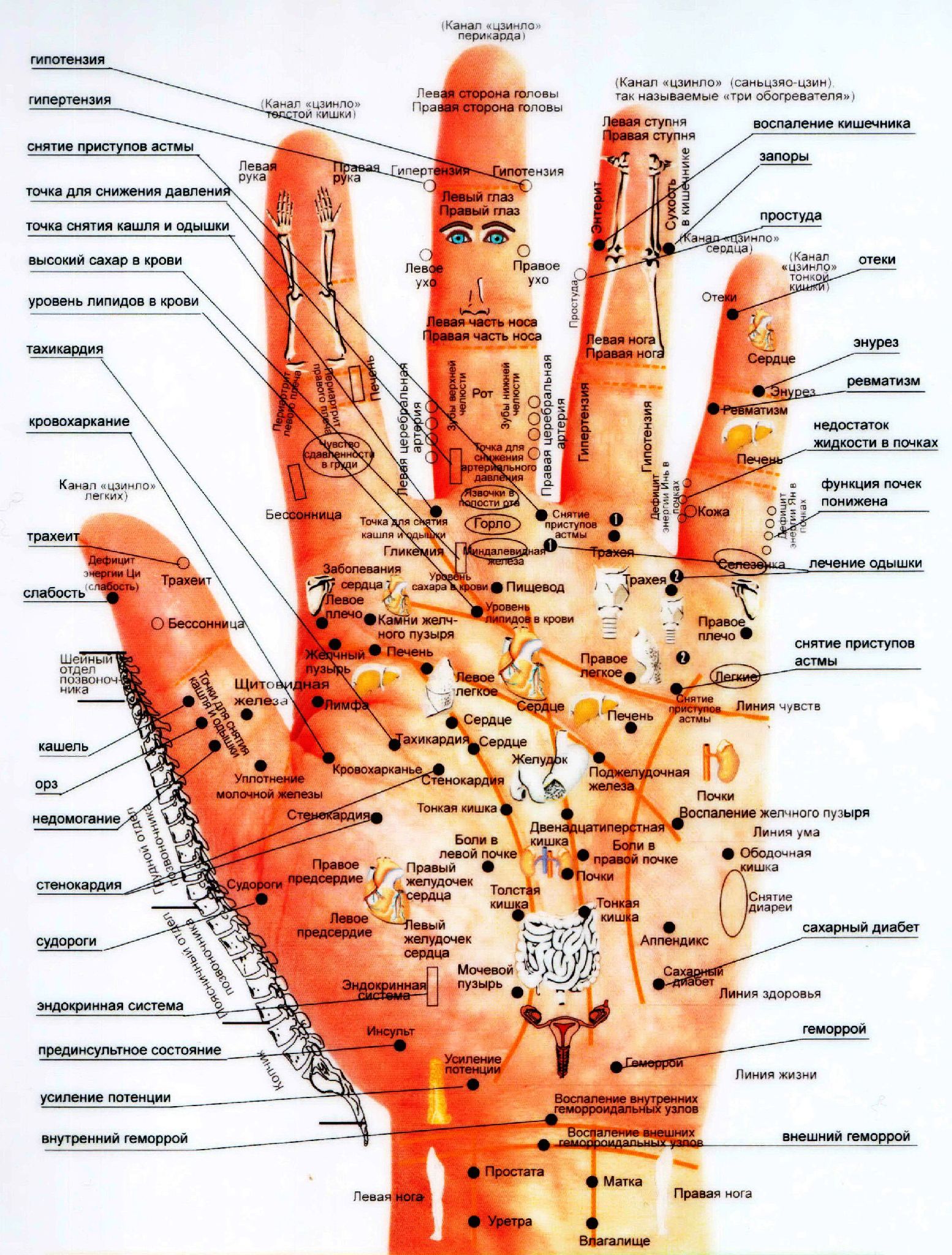

Следующее задание мне дал биолог отдела Фомин — сделать прибор для для поиска акупунктурных точек. В электронике, на больших электронных платах, делают контрольные точки для проверки и настройки отдельных узлов платы, а входы и выходы сигналов выводят на разъемы. Акупунктурные точки похожи на контрольные точки организма человека — они разбросаны по всему телу и связаны невидимыми нитями со всеми органами человека. Очень много акупунктурных точек на ушах (Ф-2) и ладонях (Ф-3). Несмотря на то, что на ушах и ладонях множество точек, каждая точка связана невидимыми нитями только с одним органом. Уши и ладони, подобно разъемам на платах, могут служить местами ввода сигналов, корректирующих состояние организма человека. Уши и ладони легкодоступных для внешних контактов — возможно одев на голову специальный шлем контактирующий с ушами наверное можно корректировать дистанционно состояние организма, а взявшись ладонями за специальный поручень корректировать основные характеристики состояния организма через руки. Акупунктурные точки организма человека используются медиками для лечения и корректировки работы отдельных органов. Медики воздействуют на акупунктурные точки организма втыкая в них золотые или серебряные иглы — золото и серебро имеют разные электрические потенциалы.

Кроме того, на точки воздействуют электрическим током, прижигают или массируют их. Тело человека хорошо проводит электрический ток, а акупунктурные точки изоляторы. Для поиска акупунктурных точек я сделал омметр, состоящий из выносного высокоомного щупа, генератора переменного тока, усилителя, фильтра и индикатора.

(28.)С приходом Горбачева началась «перестройка». С каждым годом скудели полки в магазинах. Большевики «подкармливали» Москву — к примеру, подольскую колбасу, централизованно завозили в Москву, а жители Подольска, заказывали экскурсии «по ленинским местам» и на экскурсионных автобусах и «колбасных электричках», приезжали в Москву, скупали колбасу и увозили обратно в Подольск. Некоторые дефицитные товары можно было купить (если постараться) в главном универмаге столицы — ГУМе. ГУМ имеет десяток входов. Утром, перед каждой дверью, собиралась толпа народа. Двери в ГУМ были закрыты на засовы. За каждой дверью стоял милиционер. Ровно в 8 утра, по сигналу точного московского времени, одновременно, милиционеры отодвигали засовы и отскакивали и прятались за двери. Толпы покупателей, одновременно, изо всех дверей, врывались в залу и стремглав неслись в нужные секции. В это время все продавцы второго этажа выходили на балкон и громкими шутливыми криками подбадривали самых быстрых, ловких и находчивых покупателей.

Пока я занимался охраной труда, в СССР начался бум кооперативов, мой коллега по ВНИИГАЗУ, организовал кооператив "Картино-Агропром" и предложил мне перейти к нему в кооператив. Я согласился. Первое задание: главный где то слыхал, что рыбу можно разводить в трубах: в трубу с водой запускают мальков, кормят их, прокачивают воду, а осенью собирают урожай. Я поехал в институт рыбного хозяйства и в другую контору по разведению рыб и привез специалиста. Специалист осмотрел хозяйство и забраковал идею. Тогда шеф предложил сделать цех по производству колбасы. Я поехал в патентную библиотеку и изучил производство колбасы, но производство колбасы тоже заглохло. Тогда шеф предложил солить рыбу, но тут появились шустрые ребята и стали солить рыбу. На этом фантастические идеи шефа закончились и мне было предложено выдумать себе работу в кооперативе или «мотать на все четыре стороны». (29.)В то время я держал аквариумных рыбок а дочка уговорила меня купить водную черепаху. В зоомагазинах Москвы с кормами для аквариумных рыбок и черепах было туго: наши корма делали из рыбной муки, БВК и другой дряни. БВК это белково — витаминный концентрат, его добавляли корма для ускорения роста и откорма животных. В СССР потребление мяса не превышало 70%, от научно обоснованных норм, В восьмидесятые годы, с целью увеличения производства мяса, была придумана «продовольственная программа» — было построено 12 заводов производящих — БВК на основе дрожжей — микробной биомассы из природного газа и нефти выращиваемой на парафинах. Идея — использовать нефть и газ как кормовую базу была самой передовой — одна тонна БВК давала прирост как 5 тонн зерна или 1 т. мяса, но все испортили «несуны», «зеленые» экологи и продажная девка империализма. При использовании нефти и газа в пищевой цепочки человека, микробиологи не учли генетических последствий. Несуны утащили много БВК, накормили домашних животных, в результате стали рождаться химеры — свиньи с двумя головами и другие уроды. Не повезло и аквариумным рыбкам — при добавлении БВК в корм рождались рыбки уроды. Те кто контактировал с БВК сильно болели. При производстве БВК в атмосферу попадала вредоносная пыль — жители болели и протестовали. Большой скачок не удался. Через 10 лет все заводы закрыли и пустили на металлолом. Аквариумные рыбки ели отечественные корма неохотно, а импортные корма стоили очень дорого. С живыми кормами для аквариумных рыбок тоже было плохо — Лужков закрыл птичий рынок и все тетки с корытами дафний и циклопов перестали торговать. Я решил заняться кормами для аквариумных рыбок. Я поехал в институт рыбного хозяйства и заказал там корм из криля, составил рецепт, исключающий попадание всякой дряни в корм. Придумал название «Поликорм», на фабрике шампуней купил флаконы, сделал набор отличных сит из нержавеющей сетки от 0.1 до 3мм, расфасовал корм по фракциям во флаконы и сдал в зоомагазины. Не все магазины брали корм без сертификата, но подсказывали где его легко можно купить. К сожалению криль был в дефиците и я решил расширить ассортимент и продавать витамины для животных. Я поехал в Щелково на витаминную фабрику, купил там витамины, придумал название «Поливит». Витамины для рыб и черепах добавлялись в корм при изготовлении, для кошек и собак были в виде порошка, а для птиц я сделал крутящийся барабан, в котором зерно для птиц обволакивалось витаминами. Я хотел сделать красивую фирменную упаковку. Я заказал в институте теплотехники прессформу для изготовления банок, а на фабрике шампуней купил красивые крышки. А в это время в телевизоре активно рекламировался новый для нас продукт — акции. Самыми доходными (в телевизоре) были акции Мавроди, но он был в бегах, а про акции Неверова «Гермес» Неверов сообщал "только хорошие новости". (30.)Я купил 100 акций за 1.000.000 рублей. К сожалению моя кооперативная деятельность на этом закончилась: у жены появились признаки аллергии. Пришлось выбросить все корма, а когда я был в больнице, дочки проявили инициативу и выбросили все флаконы и другие сопутствующие материалы. В сухом остатке от бурной кооперативной деятельности у меня осталось: прессформа (валяется под кроватью), три коробки крышек для флаконов, набор шикарных сит из нержавеющей сетки и 100 акций «Гермес» превратившихся в фантики. (31.)Покончив с кооперацией я перешел к осуществлению своей главной мечте моей молодости (к этому времени я уже давно был пенсионером) к геоэлектроразведке . Это было продолжением работы (начатой совместно с Ю.Б.Поддерегиным), которую мне не удалось осуществить. За прошедшие 50 лет накопилось множество прекрасных идей и решений, которые я решил проверить как радиолюбитель на пенсии. Я понимал, что геофизика ушла далеко вперед, что на рынке сейчас продается масса многофункциональной геоаппаратуры с наличием многочисленных функций, зондирующих и красиво рисующих рельеф. В описании почти каждого прибора есть упоминание «прибор измеряет естественные поля», но умалчивалась методика, как это делается. Есть приборы для частотного зондирования, но «ЧЗ» требует раскладки больших питающих линий, петель и мощных генераторов, именно от раскладки длинных питающих линий, петель и мощных генераторов я и хотел отказаться. В далеком 1964 году я начинал измерять станции СДВ диапазона, но реальная минимальная частота СДВ станций — 16 кгц, это скорее поверхностный поиск, а для глубинных поисков необходимо существенно снизить частоту — желательно в 1000 раз. Я решил найти реальный вариант геоэлектроразведки типа ЧЗ с использованием магнитосферы в качестве единственного внешнего поля и сделать переносной многочастотный полевой приемник звукового диапазона с магнитной антенной на входе, для наземной съемки — поиска электро неоднородностей и кимберлитовых трубок. Для начала я сделал несколько вариантов двухканальных приемников с регистрацией электрической составляющей «Е» и магнитной составляющей «Н» случайных сигналов магнитосферы и электросферы и отношения Е к Н. Оказалось, что случайные сигналы магнитосферы и электросферы не коррелируются между собой, природа возникновения и распространения этих сигналов разная и в одном частотном диапазоне они имеют разные амплитуды, фазы интенсивность и продолжительность. Для поиска оптимального варианта приемника случайных сигналов магнитосферы и способа измерений пришлось изготовить множество макетов и плат (Ф-4). Постепенно количество перешло в качество. В результате многолетних поисков, проб и ошибок я пришел к выводу, что оптимальный вариант использования случайных сигналов магнитосферы в геоэлектроразведке это одновременное накопление энергии случайного сигнала в двух точках, двумя одинаковыми многочастотными приборами — накопителями, при чем один измеритель — накопитель, на опорной или соседней точке, непрерывно накапливает энергию случайного сигнала до заданного фиксированного уровня и импульсами сброса разбивает непрерывный случайный сигнал на интервалы равных энергий с передачей импульсов равных энергий, по радиоканалу, на второй накопитель как команду начала и конца накопления, фиксации результатов и переходу к измерению на следующей частоте. После длительных поисков оптимального варианта многочастотного приемника, я пришел к выводу, что необходимо сделать полевой приемник состоящий из двух автономных частей — самого приемника и блока управления, позволяющего менять набор узлов и конфигурацию приемника в широких пределах. Для определения набора управляющих функций блока управления приемником я изготовил и испытал множество различных аналоговых макетов (Ф-4) управляющего устройства, с намерением, после определения необходимого и достаточного набора функций, заменить его цифровым блоком. (32.)Я нашел в интернете, в городе Саратове, радиолюбителя Тимофея Носова, специалиста высочайшего класса, который мое аналоговое управляющее устройство перевел в цифровое — «УСО» — устройства управления приемником. Тимофей Носов изготовил три платы «УСО». Одна плата для УСО с небольшим цифровым индикатором. После испытания плата, с учетом выявленных недостатков, было изготовлено две платы УСО с большими цифровыми индикаторами. Кроме того, Т.Носов запрограммировал десяток микроконтроллеров и написал программу «терминал «УСО» для работы на ПК. Я установил платы в отдельные боксы, которые стали верхними частями будущих приемников. Управляющий блок «УСО» имеет, ручное, внутреннее и дистанционное управление, его можно запустить с пульта и одиночным импульсом по внешнему радиоканалу. Момент окончания измерения можно передать в виде одиночного импульса по внешнему радиоканалу на другой (другие) измерители. «УСО» имеет 40 независимых программируемых каналов. Каждый канал включает в себя каналы «Е» и «Н», имеющих общую частоту, но программируемых отдельно друг от друга. «УСО» измеряет «Е» и «Н», делит «Е» на «Н» и фиксирует результаты измерений для последующей передачи на ПК

(33.)Пока я занимался геофизикой у меня подросла внучка. Недалеко от нашего дома находится цирковая студия «Арена» с преподавателем, бывшим артистом «Цирка на цветном бульваре» Ермаковым Г.Н. Внучка, ученица третьего класса, захотела заниматься в студии. Мы не планировали делать из неё цирковую артистку, просто хотели, чтобы она немного физически окрепла. Она занималась с большим удовольствием. Ермаков учил детей разным вариантам циркового искусства: жонглированию, балансированию, эквилибристике и другим. Мне нравилось её увлечение , я хотел чтобы она сверкала, как «Киркоров в цирке». Я стал делать светящийся реквизит: я сделал прозрачную светящуюся катушку, переливающимися огоньками разных цветов, подсвеченную доску для балансировки на катушке, светящиеся разными цветами балансы, купил шары ,вращающиеся на новогодних елках и одел их на балансы, купил моторчики, чтобы вращали зеркальные шары, установленные на конце баланса, для создания эффекта падающего снега, были , и другие реквизиты. Совершенно неожиданно для всех, вдруг на «Международном конкурсе — фестивале детского и юношеского творчества» внучка стала Лауреатом — победителем Конкурса — фестиваля «Юное дарование Московии» - младшая возрастная группа категория дебют. Кроме того ей вручили второй диплом «Самая оригинальная работа жанра» Это было неожиданно для всех, даже некоторые чиновники из руководства пришли в студию с требованием показать им номер, они не поверили, что ученица третьего класса честно победила. Казалось бы, это победа коллектива и надо радоваться и гордиться достижениями, но не всем чиновникам — руководителям это нравилось. У Геннадия Николаевича был трудный характер, но он был результативным наставником — его ученики становились лауреатами. Каждый год, на отчетных концертах, Ермаков ставил новые номера, каждый год внучка занимала призовые места на различных фестивалях и каждый год начальство относилось к Ермакову хуже и хуже — его необоснованно ругали, наняли второго преподавателя акробатического циркового направления, а Ермакова продолжали выдавливать: всячески третировали, ограничивали дни и часы занятий, уменшали зарплату. Пока Ермакова ругали за плохую работу, внучка завоевывала лауреатские дипломы, первые места в Москве и Южном округе:

○ В 2015 году — шестой интеграционный конкурс — фестиваль 1 место в Москве.

○ В 2015 году «Эстафета искусств — 2015» лауреат победитель окружного этапа городского фестиваля

○ В 2016 году «Эстафета искусств — 2016» лауреат победитель окружного этапа городского фестиваля

○ В 2014 году «Московские детские дельфийские игры» — дипломант. (34.)На международных Дельфийских играх следует остановиться отдельно. Незадолго до игр , в интернете, две группы загадочных не примеримых энтузиастов из Питера вели ожесточенный спор — борьбу — дискуссию: кто из них первый придумал проводить Детские Дельфийские игры в России и кто имеет на это право. Обе группы энтузиастов, разоблачая друг друга обращались за поддержкой в международный Дельфийский комитет и даже к Путину В.В. Я не знаю, кто из них победил, но вскоре было объявлено, что в 2014 году, в Москве, будут проведены детские Дельфийские игры, а финансировать это мероприятие будут аж пять министерств и ведомств. (35.)Детские дельфийские игры в Москве провели в детской цирковой школе имени Ю.Никулина. На конкурсе были представлены всевозможные номера всевозможных цирковых направлений. Внучка выступила блестяще а победителями назначили только «своих», причем только одного циркового направления:

- 1 место в младшей группе занял акробат

- 2 место в младшей группе занял акробат

- 3 место в младшей группе занял акробат

- 1 место в средней группе занял акробат

- 2 место в средней группе занял акробат

- 3 место в средней группе занял акробат

- 1 место в старшей группе занял акробат

- 2 место в старшей группе занял акробат

- 3 место в старшей группе занял акробат

- 1 место в младшей группе заняли акробаты

- 2 место в младшей группе заняли акробаты

- 3 место в младшей группе заняли акробаты

- 1 место в средней группе заняли акробаты

- 2 место в средней группе заняли акробаты

- 3 место в средней группе заняли акробаты

- 1 место в старшей группе заняли акробаты

- 2 место в старшей группе заняли акробаты

- 3 место в старшей группе заняли акробаты

(36.)Внучка очень много работала — каждый день, после школы, она делала уроки и шла на тренировки в цирковую студию «Арена», танцевальную студию и на различные выступления. Я хотел, чтобы она отдохнула после непрерывных и напряженных тренировок. В это время заработал МДЦ «Артек». Я прочитал положение о путевках, где начальник «Артека» господин А.Каспржак объяснял правила распределения путевок — «Путевки в МДЦ „Артек“ выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности.» Я страшно обрадовался — все совпадает — у внучки две грамоты «Отличник в учебе», Гран при в школе, на «Международном конкурсе — фестивале детского и юношеского творчества» она стала Лауреатом — победителем Конкурса — фестиваля «Юное дарование Московии»- младшая возрастная группа, категория дебют. Кроме того ей вручили второй диплом «Самая оригинальная работа жанра. В конкурсе - фестивале Департамента культуры г. Москвы «Звездная карусель» внучка заняла первое место в Москве и бесчисленное множество других грамот и дипломов победителей и лауреатов. Я сразу написал в МДЦ «Артек» письмо с вопросом — как получить путевку? Мне быстро пришло два ответа: один — за 60 000 рублей можно получить путевку сразу, второй — за бюджетной путевкой следует обращайтесь в школу. Я так и сделал — обратился в школу. (37.)Школа подала заявку в совет уполномоченных директоров. В это время, господин Д.Медведев обратил внимание, на то, что самых талантливых учеников сманивает коварная заграница и с целью сохранения наших юных талантов не следует их имена упоминать всуе. Все имена и фамилии юных дарований стали секретными, был засекречен и сам процесс выбора и назначения победителей из множества лауреатов и призеров — имена и фамилии маяков, на кого следует равняться. Совет уполномоченных директоров не стал сообщать мне результат отбора победителей конкурса директоров. Я позвонил на «Воробьевы горы», и мне объяснили, что по сумме побед внучка соответствовала требованиям МДЦ «Артек», а в список рекомендованных к участию в конкурсном отборе претендентов ее не включил совет директоров. Кто победил в конкурсе директоров и за какие заслуги — было засекречено и осталось тайной за семью печатями. Все это делалось келейно, втихаря, без огласки и разглашения процедуры отбора и результатов выбора. На следующий год, для сопоставления оценок достижений в искусстве, творчестве, спорте и учебе, математиками трех ведущих вузов Москвы: МГУ, ФИЗТЕХа и др. была выведена формула «Артека». В формулу «Артека» был заложен перечень соревнований, конкурсов, фестивалей, мероприятий и шкала оценок достижений с целью перевода грамот и дипломов конкретного достижения ребенка в единую цифровую форму. Формально распределитель путевок должен вводить достижения ребенка в АИС систему и система выдает оценку достижений в цифровой форме.